インバウンド旅行者の情報行動とノーコード·アプリ

こんにちの旅は「体験」の中味とともに、体験機会にいかにアクセスし、体験した情報をどう発信・共有してくかという「情報」の側面が重要になってきています。これからの観光は「情報産業」という視点からも価値創造が問われています。このポートは、インバウンド(訪日旅行者)の情報行動の特徴を分析し、日本旅行を支えるノーコード·アプリの役割と可能性についてまとめたものです。

伝えたいこと

- インバウンド旅行者の情報面での行動は、動画サイト、SNS、旅行アプリで大きく変貌。

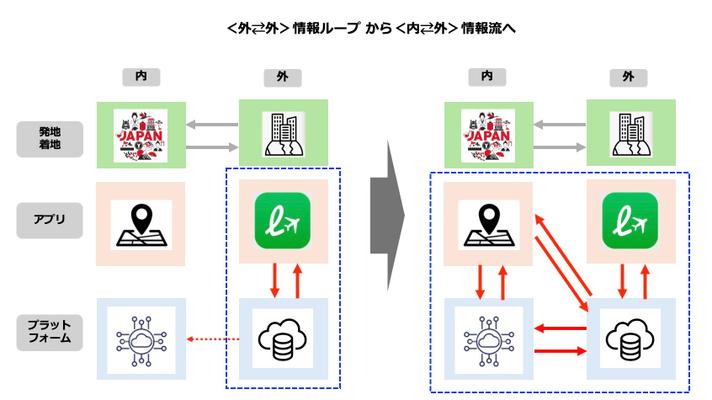

- インバウンドの情報は<外⇄外>でループする情報が元となり「情報の出島」を構成。健全なビジター経済や地方創生につなげるための改善策が必要に。

- 地域探訪の旅を “手のひら“で楽しみ、記録し、共感シェアしていくノーコードClickの役割が浮上。

Ⅰ.旅行者の情報行動変化

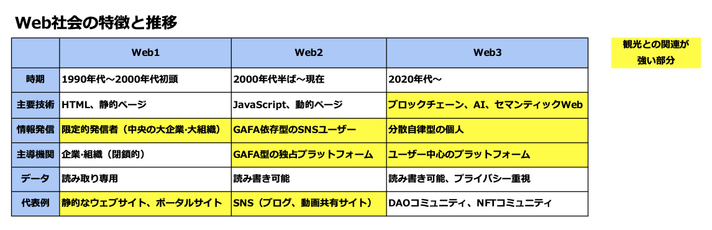

観光分野、とりわけインバウンド·ツーリズムはこれからの成長産業として大きな期待を集めています。 2024年の訪日旅行者(インバウンド)は3,687万人と過去最高を記録し、消費額から日本人が海外で使った金額を差し引いた国際旅行収支も5兆8,973億円(前年比62.4%増)と絶好調です。お金の流れとともにインバウンドの人流が今後とも記録を塗り替えていくと想定されます。インバウンド急増の一つの背景として情報技術の急速な普及とWeb社会の進展があります。そのことで大量の観光情報がWeb上で流通し、日本旅行がカジュアルで抵抗なく楽しめるようになっています。

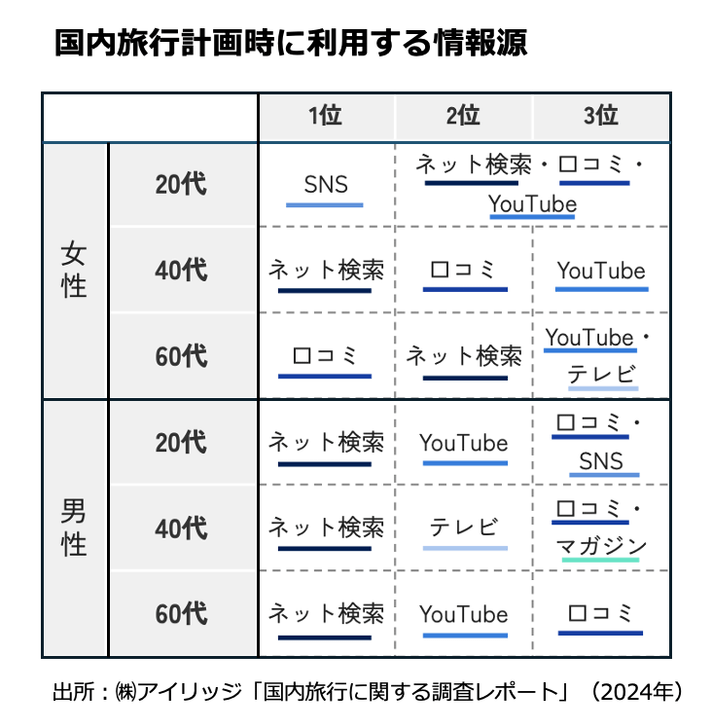

⑴ 国内旅行:YouTubeやInstagram をみて計画する時代

インバウンドの前に国内旅行とWeb社会の関係をみておきます。㈱アイリッジがまとめた「国内旅行に関する調査レポート」によると、旅行計画を立てる際の情報源としてはとりわけ40代以上は男女ともネット検索や口コミ、テレビという従来メディアや手法が上位を占めています。一方で20代の女性・男性ではSNSやYouTubeの利用が急速に増えています。加えてYouTubeは60代の旅行情報源としても活用されていることが注目されます。

性別·年代別にみるとグラデーションがあるものの、日本人の “ホーム”旅行においてWeb社会の影響が着実に広がっていることがわかります。

⑵ インバウンド旅行「三種の神器」 ─ 動画サイト、SNS、そして旅行アプリ ─

次にインバウンド旅行者が訪日旅行の計画を立てるのに使う情報源のランキングとその変化をみると、日本人旅行者を上回る変化(=Web化)が浮かび上がります(2023/2015、JNTO調査)。2015年時点では「個人ブログ」「旅行会社HP」「旅行ガイドブック」「JNTO(日本政府観光局)サイト」が情報源として上位を占めていましたが、2023年になると「動画サイト(YouTube等)」「SNS(Instagram, TikTok, X, 微信等)」が目覚ましく伸びています。アナログメディアとWeb1への依存からWeb2への情報シフトが着実に進展しています。

なかでも日本に馴れ親しんだリピーターの場合、過去の体験をもとに直接ホテルや観光地の公式サイトにアクセスし、直接予約するというかたちで、個人が主体となった自律的な旅行行動が増えていると指摘されています。

またTripadviserのように、観光·飲食·宿泊情報、体験ツアー、口コミ、航空券予約など旅行計画に必要な機能が1つのアプリに集約されたサービスの登場も、旅行のあり方を大きく変えています。

Ⅱ.インバウンドの情報行動

(1) 情報が<外⇄外>でループ

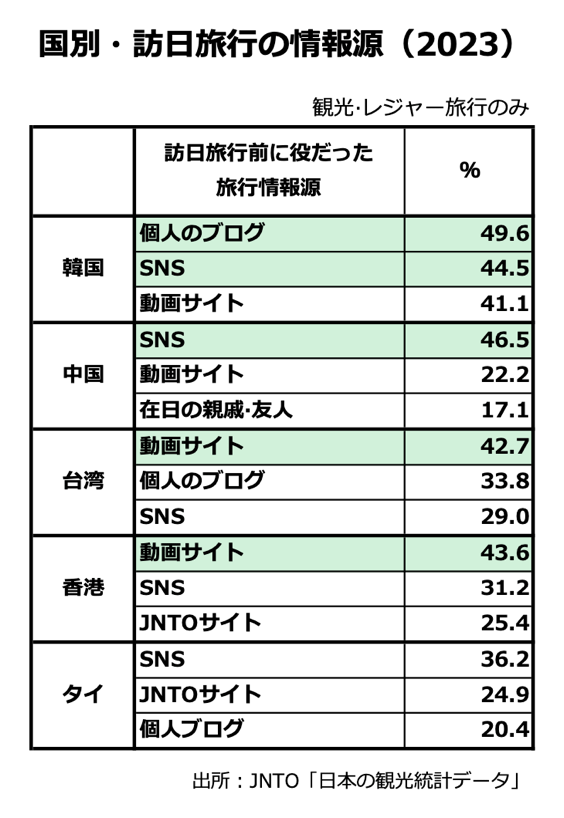

訪日旅行計画時の利用率の高い情報源を国ごとにみると、韓国(個人のブログ、SN S)、中国(SNS、動画サイト)、香港(動画サイト、個人のブログ)、台湾(動画サイト、個人のブログ)、タイ(SNS、JNTOサイト)と国ごとの特徴がみられます。インバウンド旅行者の情報行動(旅マエ・旅ナカ・旅アト)はそれぞれの国で親しまれたツールやプラットフォームが使われていることがわかります。

インバウンド旅行者は各国各様のメディアで動機づけられ、多様な目的をもって日本にやってきます。そして旅行者が依拠する情報のほとんどは、言語や文化の壁もあり、<外⇄外>でループする情報が元になっています。情報行動においては現状、一種のブラックボックス=「情報の出島」を構成していると言えます。

<外⇄外>ループに日本側、とりわけ地域(着地)サイドからの結節は弱く、人格や個性をもつ“ペルソナ”として理解しづらい状況が生じています。そのことがインバウンド受け入れる観光地における不安や戸惑いにつながっている側面が否めません。インバウンド旅行者の増加を健全なビジター経済や地方創生につなげるための改善策が求められています。

⑵「情報の出島」問題

<外⇄外>ループの結果生じる「情報の出島」問題として懸念されるのは次のとおりです。

- 地域ならではの魅力や価値が十分に伝えられない

- ネットで流通する地域情報が表層的なものに留まりがち

- 偏りのある書き込みに地域が翻弄される可能性あり

- 特定の店舗、施設、エリアに人流が集中しがち

- 旅行者に守ってほしいエチケットやルールが伝わっていない

その背景には「地域のこんな個性に触れ、魅力を体験し、味わってほしい」「地元の人間とこんなかたちで交流してほしい」「旅先での感動を広く体験シェアしてもらい地域を共に盛りあげていきたい」という地元からの積極的な提案や希望が訪日旅行者に届いていないことから生じている面が少なくありません。

<外⇄外>でループする情報流に、<内⇄外>情報流を上手に結節させていくことがこれからの観光産業のソフトインフラとして求められています。内(着地)と外(発地)の間の情報交流によって初めて、「観光消費」という次元を超えた、人間くさい交流と持続可能な関係性がうまれていくのではないでしょうか。

⑶ ノーコードアプリで<内⇄外>情報流

インバウンド·ツーリズムを受け入れる地域において求められるのは「地域コンテンツの主体的発信」「ローカルな本物価値の提案」「旅行者との一体的で共感的な体験演出」「観光客への社会的ルールの伝達」に向けた取り組みです。

便利で簡単、専門知識なしで誰でも(観光客も飲食店も)活用できるノーコードアプリは、ローカル·ツーリズムの景色と人間模様を変える可能性をもっています。インバウンド向けに受入地サイドでつくられたアプリによって<内⇄外>情報流を生みだし、真の地方創生に結びついていくことが期待されます。

Ⅲ.ノーコードアプリの役割

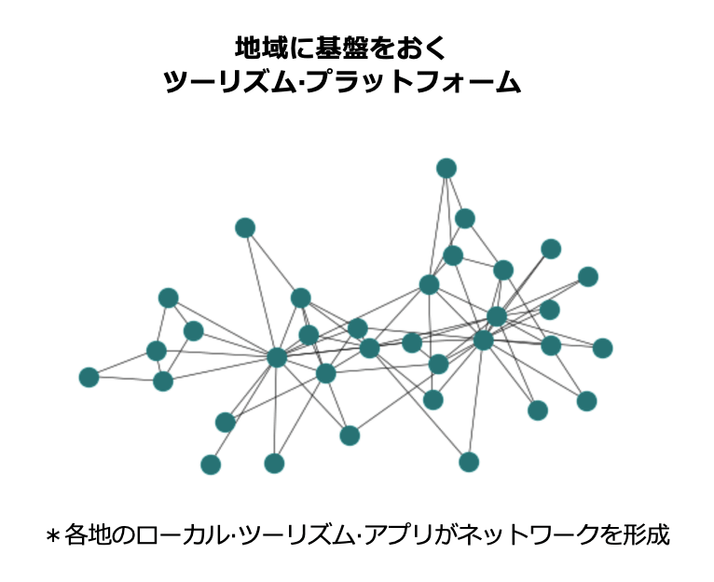

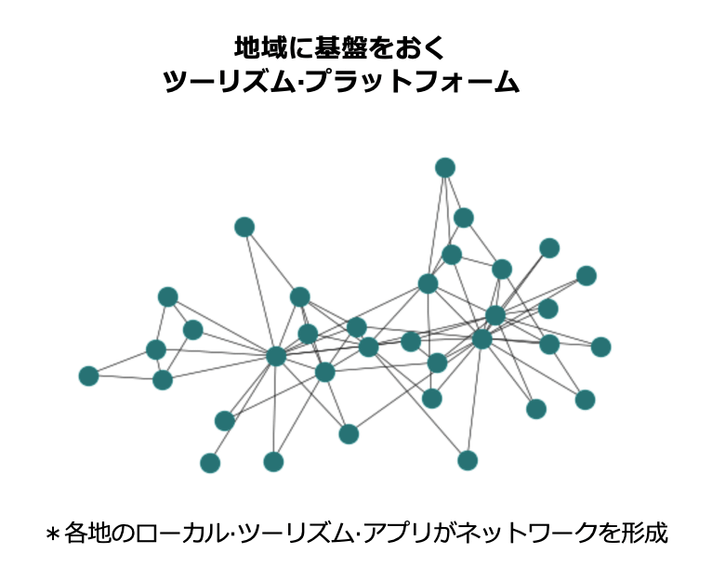

ノーコードアプリが<内⇄外>の情報ループをつくり、人間交流・文化交流を生みだし、ローカルなビジター経済圏を育んでいく ─ 。こんなビジョンのもと観光協会や民間事業者の手で「ようこそ京都 Welcome to Kyoto」「ようこそ福岡 Welcome to Fukuoka」「ようこそ札幌 Welcome to Sapporo」といったローカル·ツーリズム·アプリを展開していきたいものです。

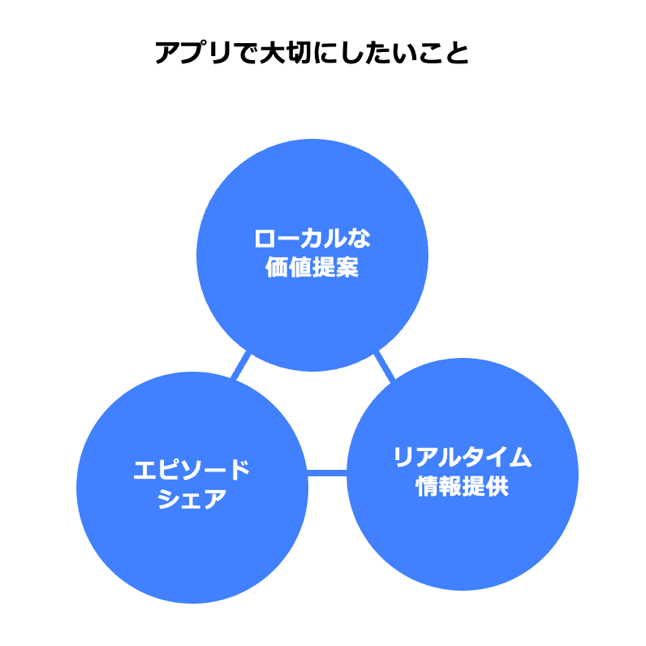

アプリでめざしていきたいのは「ローカルな価値提案」「エピソードシェア」「リアルタイム情報提供」の3つです。生成AI技術を活用したサービスやクイズ、エピソードを共有しあうサイト、旅先での便利情報をコンパクトに提供していくことが大切です。

- ローカルな価値提案

・観光AIチャットボット ・地元ピープル交流 ・クイズで学ぶ文化とマナー - エピソードシェア

・ディープ·ローカル体験 ・唯一無二の感動 ・人間的な対話交流 - リアルタイム情報提供

・交通機関·移動手段 ・フリーWiFiスポット ・オフライン地図

空港や駅に降りたってすぐのインフォメーション·コーナー、街中のポスターや観光案内所、地域の公式サイト、旅行関連サイト、SNS等をつうじてダウンロードしてもらい、ローカル·ツーリズムをディープに楽しんでもらいましょう。地域発ならではの“安心”と“信頼”がウリです。「日本の旅先ではこれが一番」という評判をつかみ、ブランドを獲得していきたいものです。

「ツーリズムの世紀」は「ローカル·ツーリズムの世紀」でもあります。地域探訪の旅を “手のひら”(スマホ)起点で楽しみ、記録し、内外で共感シェアしていく時代です。旅のプロセスをワンストップでサポートしていくローカル·ツーリズム·アプリが各地で生まれ、相互のネットワークが形成される。そしてそれらが日本が世界に誇るツーリズム·プラットフォームとなっていく・・・

夢が広がります。

おわりに

ノーコード·インサイト·レポート①<「Click サイクル」の形成とその意義>において、ノーコードプラットフォームClickの革新性は、それぞれの現場で「デジタル主人公」が育ち、アプリ利用者が能動的な「アクター」に変貌していくことだと述べました。「観光」はそうした可能性にみち、地方創生にとってもっとも重要な産業としての期待を集めています。

経験ドリブンの世界において、インバウンド旅行者は地域文化の探訪者であり、本物体験の楽しさを共有していくコミュニティメンバーでもあります。 「手のひら」の小さな旅行アプリが、自律分散型の活力と異文化交流の刺激をローカルにもたらす時代の到来です。

*本レポートは、インバウンドのかかえる情報面での課題を俯瞰的に整理するとともに、ノーコード·アプリが役割と可能性をホワイトペーパーとしてまとめたものです。このレポートをお読みただき、ノーコード·アプリを活用し、新しい観光施策や交流事業を企画したいという方は遠慮なくご相談ください。

*観光におけるWeb3の展開ということで、他のMikoSea Webメディアにおいて、<NFTインサイトレポート② 観光イノベーションとNFT2.0>というテーマで、NFT(非代替性トークン)やデジタルスタンプの活用が進みつつあるとのレポートを別サイトでまとめています。興味のある方はご参照下さい。

関連記事「観光イノベーションとNFT2.0」

東京大学工学研究科都市工学専攻を修了の後、公益財団法人九州経済調査協会や九州大学において長年、地域調査や産業政策・地域政策の立案に従事するとともに、数多くのまちづくりに参画している。